重庆市水利局行政规范性文件

重庆市水利局行政规范性文件

重庆市水利局

关于印发重庆市河道管理范围划界技术标准的通知

渝水河〔2013〕45号

各区县(自治县)水利(水务)局、万盛经开区水务局:

按照市政府办公厅《关于开展全市重要河道管理范围划界工作的通知》(渝府办发〔2013〕73号)要求,市政府决定开展全市重要河道范围划界工作。为规范我市河道管理范围划界工作,我局编制了《重庆市河道管理范围划界技术标准》。现印发给你们,请遵照执行。

河道管理范围划界技术标准

Delimitation Technical Standards Of River Management Scope

重庆市水利局

二〇一三年七月

目 录

前言

1 范围

2 规范性引用文件

3 术语和定义

4 总则

5 划界标准

6 洪水分析计算

7 测绘技术

8 桩牌设置及制作安装

9 划界成果验收

附 录 A (规范性附录) 河道管理范围划界实施方案

附 录 B (规范性附录) 河道管理范围划界报告

附 录 C (规范性附录) 河道管理范围划界成果验收鉴定书

附 录 D (规范性附录) 河道管理范围划界测量基本控制网点之记

附 录 E (规范性附录) 河道管理范围划界管理线桩(牌)成果表

附 录 F (规范性附录) 河道管理线桩制作安装标准图

附 录 G (规范性附录) 河道管理线牌制作安装标准图

附 录 H (规范性附录) 告示牌制作安装标准图

附 录 I (规范性附录) 告示牌内容

前 言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由重庆市水利局提出并归口。

本标准起草单位:重庆市水文水资源勘测局

重庆市河道管理站

重庆泓吉水资源咨询有限公司

本标准起草人:陈俊文 舒金扬 谢 飞 江泽秀 吴 涛

张荣恒 李光强 周 亮 谢 芸 王 云

冯兴源 廖凯鸿 毛红兵 符富果 董世勇

刘 勇 刘岸松 许云强 洪 波 王 静

高道忠 刘永松 于宝荣 徐上峰 蔡 恒

河道管理范围划界技术标准

1 范围

本标准适用于重庆市河道管理范围划界工作。

本标准规定了河道管理范围划界的工作流程、划界单位的资质要求、划界依据和标准、洪水分析计算、测量技术要求、“一桩一牌”设置技术标准、划界成果验收等具体要求。

2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。

GB/50201 《防洪标准》

SL44 《水利水电工程设计洪水计算规范》

SL197 《水利水电工程测量规范》

GB/T7929 《1:500 1:1000 1:2000地形图图式》

GB12898 《国家三、四等水准测量规范》

CH1002 《测绘产品检查验收规定》

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 外缘控制线 The outer line of control

指岸线资源保护和管理的外缘边界线,一般以河(湖)堤防工程背水侧管理范围的外边线作为外缘控制线,对无堤段河道以设计洪水位与岸边的交界线作为外缘控制线。

3.2 河道管理范围 River Management Scope

指河道两岸外缘控制线之间范围。水行政主管部门为了河流健康、行洪畅通、河势稳定和水利工程安全而划定的河道管理区域。有堤防且堤防已达标的河道,河道管理范围为两岸堤防管理范围线之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区、两岸堤防及护堤地等;无堤防或堤防未达标的河道,河道管理范围为满足该河道防洪标准的两岸设计洪水位与地面交线之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区、滞洪区等。

3.3 河道管理线 The river line of the management

有河道岸线规划的河道,河道管理线即河道外缘控制线;无河道岸线规划的河道,应按照本标准的要求划定河道管理线。

3.4 一桩一牌 One piles and one sign board

指在河道管理范围划界时现场设置的标志物。“一桩”指河道管理线桩(牌),“一牌”指区县(自治县)人民政府告示牌。

3.5 城市(镇)规划区 Urban planning area

指城市市区、近郊区以及城市(镇)行政区域内因城市(镇)建设和发展需要实行规划控制的区域(包括建成区域)。城市(镇)规划区的具体范围,由城市(镇)人民政府在编制的城市(镇)总体规划中划定。

4 总则

4.1 为统一区县(自治县)在河道管理范围划界标准,规范划界技术,保证划界成果质量,特制定本标准。

4.2 划界范围:重庆市流域面积100km2及以上河流和流经城镇规划区集水面积2km2以上的河流必须开展河道管理范围划界;其它河流可根据实际情况开展。

4.3 河道管理范围内洪水分析计算和划界测量工作应由具有相应资质的单位承担。洪水分析计算由具有水文水资源调查评价资质、水利行业设计资质和水利工程咨询资质的单位承担。划界测量工作应由具备测绘资质的单位承担。

4.4 河道管理范围划界应以下列文件为依据:河道岸线利用与保护规划、城镇河道利用与保护规划、流域防洪规划、城市防洪规划及总体规划;洪水分析计算成果;已批准水利工程设计成果;其它相关文件。

4.5 河道管理范围划界应按以下工作流程进行:

1 编制河道管理范围划界实施方案(附录A);

2 绘制河道管理带状地形图及桩点大断面图;

3 在带状地形图上标出河道管理线及管理线桩(牌)点;

4 河道管理线桩(牌)点定点放样;

5 河道管理线桩(牌)及告示牌制作与安装;

6 编制河道管理范围划界报告;

7 划界成果验收;

8 资料整理归档并建立数据库。

4.6 河道管理范围划界成果为《××区(县、自治区)×××河道管理范围划界报告》(附录B)以及现场设置的“一桩一牌”。

4.7 河道管理范围划界结束后应由市、区县(自治县)水行政主管部门组织专家组对划界成果进行验收,验收成果为《××区(县、自治区)×××河道管理范围划界成果验收鉴定书》(附录C)。

4.8 划界工作除执行本标准外,还应按照国家和重庆市的相关法规、文件、规范和标准的规定执行。

5 划界标准

5.1 有河道岸线规划的河段以批准外缘控制线为准。

5.2 无河道岸线规划和无水利工程的河段,以该河段防洪标准设计洪水位与岸坡的交线划定河道管理线。

5.3 无河道岸线规划,有水利工程的河段:

1 水利工程在批准的初步设计文件中明确了工程管理范围的,按其确定的管理范围划定;

2 水利工程没有初步设计文件或在原设计文件中没有明确管理范围的,按照《重庆市水利工程管理条例》及河道岸线规划编制中的相关规定划定。

6 洪水分析计算

6.1 一般要求

1 根据工作任务和内容确定计算河段范围;如已有可靠的洪水分析计算成果可直接采用,并注明成果来源。

2 依据分析计算内容,收集整理资料,如缺少必要的资料,应开展调查。

3 根据流域特点、资料情况,选择洪水计算方法进行分析计算。

4 对成果进行合理性分析,确认分析计算成果。

5 完成洪水分析报告。

6.2 资料收集应符合下列要求

1收集流域和周围相关地区水文资料,应收集水文站设站以来的全部系列资料。

2收集相关的规划报告、分析评价报告、社会经济发展报告、水利工程报告等。

3收集整理流域水文调查资料,如有必要,应进行补充调查。

6.3 资料处理应符合下列要求

1应对分析计算采用的水文资料进行可靠性、代表性和一致性分析。

2对分析计算所需的其他资料应进行整理和综合分析,排除资料中可能存在的错误,确定其可靠性。

3对于长系列水文资料,应考虑流域下垫面变化等因素,将相关资料进行还原或还现计算,对水文资料进行一致性处理。

6.4 洪水分析计算

根据资料情况和洪水分析计算要求可直接引用水利或有关部门的设计资料确定;直接用调查洪水作为设计成果;用实测资料(水位、流量、雨量等)、调查资料或结合地区综合资料作统计或推算确定。

6.4.1 设计洪峰流量的确定

1 根据实测资料推算设计洪水

1) 直接移用上(下)游水文站设计洪水资料;

2)采用面积比例法移用上(下)游水文站设计洪水资料,被移用的水文站设计洪水成果采用频率分析法确定。

2 无实测资料地区设计洪水计算

根据计算流域的水文特征、流域特征和资料条件,汇流计算主要采用方法:

1) 推理公式法;

2)综合瞬时单位线法推求设计洪水。

6.4.2 设计洪水位的确定

1直接用水位资料统计或推算;

2 用调查洪水位作为设计水位;

3 通过水位流量关系得设计水位:当工程地点或参证站具有可以应用的水位流量关系曲线时,可直接引用。如果没有实测资料,可以用曼宁公式作断面过水能力计算,点绘水位流量关系曲线,并尽可能结合洪水调查,以利高水部分的定线。

4 水面线法确定:当上下游有设计水位时,水面比降变化平缓的河段可用上下游设计水位连成直线水面线,按河长内插求得设计洪水位。

7 测绘技术

7.1 坐标和高程系统规定

7.1.1 区域内原则上应采用北京54坐标系、西安80坐标系或重庆独立坐标系的,确实无法采用以上坐标系的也可采用域内乡镇规划的独立坐标系,但一条河流的划界坐标系应统一。

7.1.2 河道管理范围划界高程原则上应采用1985国家高程基准,确无法采用1985国家高程基准时也可以采用流域内乡镇规划高程系统,但一条河流的划界高程系统应统一。

7.2 控制测量技术规定

7.2.1 测区引用的起始平面控制点须为五等以上GPS(GNSS)点或导线点,起始高程控制点须为四等以上水准点。

7.2.2 测区内平面基本控制网应根据测区的规模、控制网的用途和精度要求合理选择。

1城镇或测区面积大于5km2的基本平面控制网不低于二级卫星定位测量控制网或二级导线网的要求;

2其他测区基本平面控制网不低于三级卫星定位测量控制网或三级导线网的要求;

3各控制点高程应不低于五等电磁波三角高程或五等GPS拟合高程的要求。

7.2.3 基本高程控制网应构成一个或若干个闭合环或附合线路,各个闭合环或附合线路的精度均应满足规范相应等级的规定,并进行平差计算。

7.2.4 基本控制网的精度计算及平差计算必须经两人对算复核,并签字确认。

7.2.5 基本控制网的控制点应选择在明显、稳定、易于长期保存的地方,相邻两点应通视,并应埋设标石,一个流域的控制点应统一编号。

7.2.6 基本控制网应绘制平面布置图和点之记;平面布置图和点之记应清楚反应点位坐标、高程。点之记格式详见附录C。

7.2.7 图根点可采用CORS、RTK、全站仪施测。当采用全站仪支导线布设图根点时不能超过2站,长度不宜超过300m;若图根支导线点布置不能满足上述要求时应附合基本控制网进行平差计算。

7.3 河道管理带状地形图及大断面测(绘)要求

7.3.1 有可靠测绘资料成果,可采用现有成果,并注明资料成果来源;确无测绘资料的,应开展必要的地形和大断面测绘工作。

7.3.2 地形图测量时可采用CORS、RTK、全站仪进行地形测量,并采用内外业一体化数字测图,测图设站时要对测站进行检核并作记录,符合规范规定的要求后方能测图;大断面测量可采用水准仪或全站仪进行测量,并控制地形和河道水面线的转折点。

7.3.3 地形图及大断面测(绘)范围均应满足两岸河道管理外缘控制线外10~20m(平面)或该河段防洪标准设计水位以上3~5m(高程)的要求。

7.3.4 河道管理带状地形图比例尺应尽量采用大比例尺,应满足以下要求:城市规划区1:2000,城镇规划区可采用1:2000或1:5000,非城市(镇)规划区可采用1:2000、1:5000或1:10000。

7.3.5 绘图区域范围内的交叉建筑物、附属建筑物、地物应在河道带状地形图上表示清楚。堤防护岸、拦河坝、水闸、沿河提引水建筑物等水利工程应注明名称及有关特征参数。

7.3.6 图名按江(河)名及河段编,如:×××(河流名称)×××(区县名称+地名)河段河道管理范围地形图。

7.3.7 图幅采用50×50cm正方形分幅,地形图编号采用流水编号法,一个区域自西向东或从北到南编号。

7.4 河道管理线绘制标准

7.4.1 在河道管理带状地形图上用红色实线绘制河道管理线,用黑色点划线绘制河心线,线宽均为0.6mm。

7.4.2 在河道带状地形图上标出管理线桩(牌)设置点(河道管理外缘控制线桩点)编号及对应坐标(X、Y)、高程(H)、里程。

7.4.3 河道管理线桩(牌)编号应以区县(自治县)为一个单元,从下游向上游编号。

7.5 管理线桩(牌)点放样标准

7.5.1 一般情况下要求采用CORS、RTK或全站仪进行管理线桩(牌)点放样,也可采用J2经纬仪配合测距仪或交会法放样。

7.5.2 放样测站和方向点(RTK固定站点)宜选择基本控制网及以上等级的控制点,当采用全站仪或经纬仪在基本控制点上不能直接放样时,也可采用在图根导线点或增设支线点上放样。

7.5.3 当管理线桩(牌)点放样需增设支线控制点时不能超出2站,支线长度不宜超出300m。

7.5.4 管理线桩(牌)点放样前应对测站和方向点的坐标和高程进行检核,满足规范要求后方能进行放样。使用全站仪放样时边长不宜超过300m。

7.5.5 无水利工程(堤防护岸、拦河坝、水闸)或堤防未达标的河道(段),放样中发现管理线桩(牌)点平面坐标与高程不相符,且高程相差20cm以上者,应以满足高程要求确定管理线桩(牌)点,然后观测其坐标值,并以此修改该点原图纸坐标。

7.5.6 管理线桩(牌)点放样误差控制:平面坐标X、Y观测值与设计值的误差均不应超过2cm,高程观测值与理论值不应超过2cm。

7.6 测绘成果标准

7.6.1 从事划界测绘工作人员应提交完整的测绘技术资料,主要包括:

1 各种外业测量手簿;

2 各种精度计算、平差计算、坐标和高程计算资料与成果表;

3 基本控制网埋石点的点之记(附录D);

3 管理线桩(牌)成果表(附录E);

4 管理线桩(牌)桩移交证书;

5 基本控制网平面布置图;

6 管理线桩(牌)点及河道管理范围线平面图;

7 河道管理范围划界报告。

7.6.2 划界测绘技术资料由划界单位统一归档,数量为纸质档和电子档各一份。

8 桩牌设置及制作安装

8.1 管理线桩(牌)及告示牌的设置

8.1.1 河道管理线桩(牌)设置:

1城市(镇)规划区桩(牌)间距不大于500m。

2非城市(镇)规划区桩(牌)间距不大于1Km。

3在下列情况应增设桩(牌):

1)重要下河通道(车行通道);

2)重要码头、桥梁、取水口、电站等涉河设施处;

3)河道拐弯(角度小于120度)处;

4)水事纠纷和水事案件易发地段或行政界。

4在河道无生产、生活人类活动的陡崖、荒山、森林等河段,可根据实际情况加大间距。

8.1.2 告示牌设置

城市规划区不少于3处,城镇规划区不少于1处。在下列情况应设置:

1穿越城镇规划区上、下游;

2重要下河通道(车行通道);

3人口密集或人流聚集地点河岸。

8.1.3 主城区及合川等个别区县局部不满足城市防洪标准的堤防河段,管理线桩(牌)不适宜设置在河道管理线应有高程的,可设置在现有堤防上,并结合“防汛五线”划定,在管理线桩(牌)对应上、下方的固定建筑物及构筑物上,根据需要,标出100年一遇、50年一遇、20年一遇、10年一遇、5年一遇洪水位线,或与警戒水位线、保证水位线混合标出,形成立体的特征水位。同时,在管理线桩(牌)附近设置的政府告示牌中,用文字说明河道管理线和当地防洪标准水位线高出管理线(牌)或告示牌的高度。

8.2 桩牌安装技术

8.2.1管理线桩(牌)

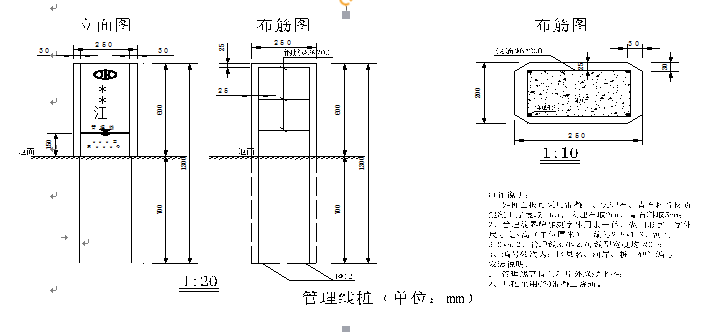

1管理线桩(附录F)

1)制作规格:形状为长方形柱体,四角切除棱角,切除棱角边长30mm。高度600mm,横截面长250mm×宽200mm,预留700mm四根φ12埋设钢筋。在向、背河面做凹形字,字体为隶书,从上至下分别刻注水利标志(蓝色)、**江(河)名(红色)、管理线(蓝色)、桩点编号字样(红色)、编号为阿拉伯数字。

2)制作材料:钢筋混凝土预制、青石料或大理石,混凝土安装时现浇(混凝土标号不低于C20)。

3)埋设要求:地面以下700mm,地上露出600mm,周围泥土填筑密实。

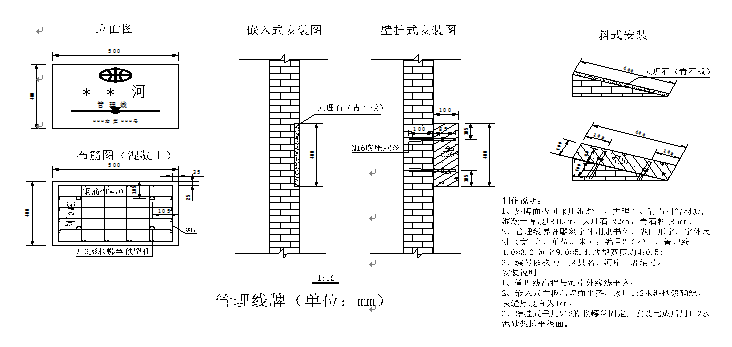

2管理线牌(附录G)

1)制作规格:横截面形状为正方形,长500mm×宽400。立面做凹形字,字体为隶书,从上至下分别刻注水利标志(蓝色)、**江(河)名(红色)、管理线(蓝色)、桩点编号字样(红色)、编号为阿拉伯数字。

2)制作材料:钢筋混凝土预制、青石料或大理石,混凝土标号不低于C20。

3)安装要求:按嵌入式、壁挂式、斜式。

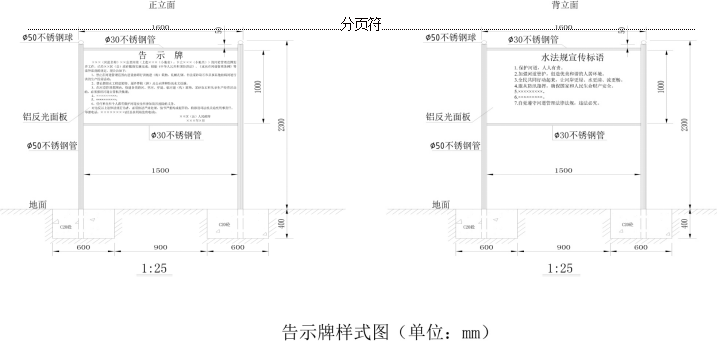

8.2.2 告示牌(附录H和附录I)

1制作规格:告示牌总宽1600mm,高2300mm(地面以上),其中面板尺寸1500mm×1000mm(宽×高)。告示牌正面标书政府告示,反面为有关水法律法规宣传标语(蓝底白字)。

2制作材料:采用φ50mm不锈钢管或热镀管制作支架,面板采用铝反光面板制作。

3埋设要求:告示牌立柱管埋入地下400mm,四周浇筑600×600mm的C20砼底座固定。

9 划界成果验收

9.1划界单位提交的划界报告数量应满足验收和归档查阅的要求,一般不应少于5份纸质件和1份电子文档。

9.2区县(自治县)水行政主管部门按合同标段对本行政区域内河道管理范围划界成果逐一组织验收,市水行政主管部门对区县(自治县)河道管理范围划界工作统一组织考核。

9.3验收工作组组成人数不应少于5人,其中技术专家不少于3人。应经2/3以上验收组成员同意方能通过验收。

9.4河道管理范围划界验收应包括以下工作内容:

1 检查划界报告编制格式是否规范,内容是否全面详实;附图、附表是否齐全,格式是否规范,表达是否清楚。

2检查管理线桩(牌)、告示牌现场设置是否合理,制作安装是否规范。

3听取划界单位的情况汇报和建议意见;

4 做出验收决定,签署验收鉴定书。

9.5河道管理范围划界验收应按以下程序进行:

1划界单位向验收单位书面提出验收申请,并提交划界报告;

2验收单位发出验收通知,包括验收时间、地点、专家组成员等;

3验收单位将划界报告分发给验收工作组成员审阅;

4组织专家组和划界单位察看管理线桩(牌)、告示牌设置现场;

5组织召开验收会议。

9.6验收工作组应指出划界成果不符合本标准或有关法规、文件、规划的地方,并指导划界单位修改调整。

9.7验收鉴定书应对划定的河道管理范围内第三者合法权益情况有明确的记载,并提出处理建议。

9.8经验收合格的河道管理范围划界成果是建设项目涉河建设方案及防洪评价报告编制和审批的重要依据,也是河道管理范围确权的重要依据。

9.9区县(自治县)水行政主管部门应对本行政区域内的河道(段)验收合格的划界成果报告,报区县(自治县)人民政府批准后,报市水利局备案并统一归档管理,建立数据库。

附录A

(规范性附录)

河道管理范围划界实施方案

|

×××(河流名称)×××(区县名称+地名)河段 河道管理范围划界实施方案 ×××(划界单位名称) 年 月 日 |

|

1 概述 1.1 任务由来 1.2 划界依据 1.3 划界范围 1.4 划界成果 2 工作方案 2.1 目标任务 2.2 组织机构 2.3 划界工作(包括划界工作组织情况、划界工作起止时间、划界完成的工作内容等) 2.4 经费保障措施 3 技术方案 3.1 划界标准 3.2 洪水分析计算 3.3 河道管理线确定 3.4河道管理带状地形图及大断面测(绘)要求 3.5桩(牌)设置及制作安装 4 划界成果验收 |

附录B

(规范性附录)

河道管理范围划界报告

|

×××(河流名称)×××(区县名称+地名)河段 河道管理范围划界报告 ×××(划界单位名称) 年 月 日 |

|

1 概述 1.1 任务由来 1.2 划界依据 1.3 划界范围 1.4 划界工作(包括划界工作组织情况、划界工作起止时间、划界完成的工作内容等) 1.5 划界成果 2 划界河道基本情况 2.1 河道概况(按流域和划界河段分别说明) 2.2 河道管理规划情况(包括流域规划、流域(或河道)治理规划、河道岸线利用管理规划、采砂规划情况等) 2.3 涉河建设项目现状 2.4 河道管理概况 3 划界标准 3.1河道管理线(外缘控制线)确定标准 4 洪水分析计算 4.1河道管理线(外缘控制线)的计算 5 划界测量 5.1 控制测量 5.2 河道带状地形图测量 5.3 管理线桩(牌)定点放样测量 6 桩牌制作安装 6.1 桩牌制作(包括制作单位、制作时间、制作工艺、制作材料、成果质量等) 6.2 桩牌安装(包括安装人员、安装时间、安装工艺、安装质量和数量等) 6.3 桩牌移交情况(包括移交人员、时间、地点、移交方式、托管人员等) 7 划界成果管理 7.1 管理机构和人员 7.2 管理范围和职责 7.3 管理措施和设备 8 存在的问题与建议 9 结论 10 附件 (1)管理线桩(牌)点及河道管理线平面图(展绘在河道带状地形图上) (2)河道管理范围划界管理线桩(牌)成果表 (3)河道管理范围划界测量基本控制网点之记 (4)测量控制网埋石点、管理线桩(牌)移交证书 |

附录C

(规范性附录)

河道管理范围划界成果验收鉴定书

|

×××(河流名称)×××(区县名称+地名)河段 河道管理范围划界成果验收鉴定书 ×××区(县、自治县)河道管理范围划界验收工作组 年 月 日 | |

|

验收主持单位: 划界单位: 河道管理责任人: 验收时间: 验收地点: |

|

|

前言(包括验收依据、组织机构、验收过程等) 一、河道概况 二、验收河段概况 (一)划界河段位置 (二)划界工作内容 (三)划界过程(包括开工、完工时间,划界工作中采取的主要措施等) 二、验收范围 三、划界工作完成情况 四、划界成果质量情况 五、存在的主要问题及处理建议 六、验收结论 七、保留意见(应有本人签字) 八、河道管理范围划界验收工作组成员签字表 |

附录D

(规范性附录)

河道管理范围划界测量基本控制网点之记

网名:××区(县、自治县)××江(河)测量控制网 填表日期: 年 月 日

|

点名(编号) |

等级 |

图幅号 |

||||

|

所在地名 |

||||||

|

交通线路 |

||||||

|

点位参数 |

X |

Y |

H |

坐标系统 |

||

|

高程系统 |

||||||

|

观测方法 |

测量网形 |

|||||

|

地 类 |

地质 |

点标石 |

||||

|

点位略图: | ||||||

|

备 注 |

||||||

注:地类分为耕地、荒地、林地、街道地等,地质分为土、岩石、砼等。

选点者: 记录者: 绘图者: 校核者:

附录E

(规范性附录)

河道管理范围划界管理线桩(牌)成果表

河(段)名:××区(县、自治县)××江(河)××河段 填表日期: 年 月 日

|

桩名(编号) |

里程(Km) |

所在位置 (地名) |

坐标 (××系统) |

高程 (××系统) | ||

|

X |

Y |

H | ||||

|

×××江(河)左(右)第×××号 |

||||||

|

… |

||||||

记录者: 校核者:

附录F

(规范性附录)

河道管理线桩制作安装标准图

附录G

(规范性附录)

河道管理线牌制作安装标准图

附录H

(规范性附录)

告示牌制作安装标准图

附录I

(规范性附录)

告示牌内容

告 示 牌 (正立面)

告 示 牌

×××(河流名称)××公里河段(上起×××(小地名),下止×××(小地名))的河道管理范围划界工作,已经××区(县)政府批准实施完成。根据《中华人民共和国防洪法》、《重庆市河道管理条例》等法律法规的规定,现公告如下:

1.禁止在河道管理范围内建设妨碍行洪的建(构)筑物、乱倾乱倒、非法采砂取石和从事其他妨碍河道行洪的生产经营活动;

2.禁止损毁水工程建筑物、划界管理线桩(牌)及公示牌和防汛水文设施。

3.在河道管理范围内,修建各类跨河、穿河、穿堤、临河建(构)筑物,采砂取石和从事生产经营活动的,必须报经河道主管机关批准;

4.×××××××××××;

5.×××××××××××;

6.任何单位和个人都有保护河道安全和参加防汛抢险的义务。

对违反以上法律法规行为者,必须依法严肃处理,情节严重构成犯罪的,将移送司法机关追究刑事责任。

举报电话:××××××××(区县水利局值班电话)。

告 示 牌 (背立面)

水法规宣传标语

1.保护河道,人人有责。

2.加强河道管护,创造优美和谐的人居环境。

3.全民共同行动起来,让河岸更绿、水更清、流更畅。

4.服从防汛指挥,确保国家和人民生命财产安全。

5.×××××××××。

6.×××××××××。

7.自觉遵守河道管理法律法规,违法必究。